Matthias Goerne singt im Großen Concert Lieder von Gustav Mahler; Neeme Järvi unternimmt einen Ausflug in deprimierende musikalische Landschaften.

Das Programm des heutigen Großen Concerts ähnelt ein wenig jenen Opern-Doppelabenden, an denen jeweils zwei kürzere Einakter kombiniert werden, die außer ihrer Spieldauer oft wenig gemeinsam haben. Auch die Bezüge zwischen Gustav Mahlers Wunderhorn-Liedern und Schostakowitsch’ letzter Sinfonie sind derart allgemein, dass man den Teil vor und nach der Pause getrost als getrennte Konzerte verstehen kann.

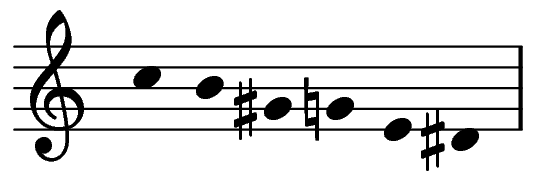

Die emotionale Bandbreite der ausgewählten Wunderhorn-Lieder reicht von verliebter Schwärmerei bis zu dunkler Todesangst und erfordert ein rasches Umschalten des Sängers, Matthias Goerne ist nicht ohne Grund einer der gefragtesten Liedinterpreten unserer Tage und beherrscht die Klaviatur menschlicher Gefühle virtuos. Vom sehnsuchtsvollen „Urlicht“ bis zum gespenstisch-fatalistischen „Tamboug’sell“ und dem verzweifelten „Trallali, trallaley“ des Soldaten in „Revelge“ trifft Goerne so gut wie immer die richtige Stimmung; nur in der „Fischpredigt“ vermisse ich etwas den spöttischen Humor, der dieses Lied so großartig macht. Und das „Rheinlegendchen“ passt für mich generell eher zu einer Frauenstimme, hätte aber vor allem mehr nach Volkslied klingen dürfen.

Goernes unverwechselbarer Bariton tönt warm und dunkel wie eh und je, wenn auch nicht mehr ganz so flexibel und unangestrengt wie früher. Durch sein recht starkes Vibrato leidet bedauerlicherweise mitunter die Textverständlichkeit, vor allem in der tiefen Lage. Daran trägt auch das Gewandhausorchester unter Neeme Järvi eine gewisse Schuld, das zwar differenziert und klangschön (Solovioline!), aber leider oft etwas zu laut musiziert. Besonders stark ist Goerne in den kantablen Passagen, denen er mit seinem samtenen Bariton einen warmen Glanz verleiht und so Momente berührender Schönheit erschafft.

Mit Schönheit hat Schostakowitsch’ 15. und letzte Sinfonie nicht mehr viel am Hut. Ausgelaugt, hohl und leer wirkt die Musik über weite Strecken, wie eine Zugfahrt durch öde Landschaften und wird dadurch zum bewegenden, aber auch deprimierenden Zeugnis eines Mannes, der den Tod vor Augen hat. Mein persönliches Problem: So ergreifend die Umstände der Entstehung auch sein mögen, wird die Musik dadurch trotzdem nicht besser. Es mag ja sein, dass Stalin Rossinis „Tell“-Ouvertüre gern mochte; sie im Jahr 1971 als Zitat in den ersten Satz einer Sinfonie einzufügen, ergibt aber musikalisch trotzdem keinen Sinn. Da kann das Orchester noch so präzise spielen, Järvi ein noch so großer Kenner dieser Musik sein – auf mich wirkt sie wie ein gequälter letzter, leider letztlich misslungener, Versuch. Am eindringlichsten wirkt noch der Schluss: Nach und nach verstummt das Orchester, bis nur noch Liegetöne der Streicher und ein im Leerlauf klapperndes Schlagwerk zurückbleiben. Als sei schlicht der Strom abgeschaltet worden, kommt schließlich auch dieser letzte Rest Musik zum Stillstand. Der Rest ist Schweigen.

Frank Sindermann

8. November 2018

Gewandhaus, Großer Saal

Gewandhausorchester

Neeme Järvi, Dirigent

Matthias Goerne, Bariton